von Stephan Eisel*

Zum dritten Mal erlebt die Bundesrepublik Deutschland nach 1972 und 2005 durch den Zerfall einer Regierungsmehrheit eine politische Krise, die zu vorgezogenen Neuwahlen führen wird. Im Vergleich zu anderen parlamentarischen Demokratien ist das ein Zeichen hoher politischer Stabilität. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Recht festgestellt: „Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt.“ Der Zerfall der Ampel birgt jetzt die Chance für einen Neuanfang, der das Land aus der politischen Lethargie führen kann.

Würdeloser Abgang

Das Ende der Koalition aus SPD, Grünen und FDP war am 6. November 2024 ebenso von wechselseitigen persönlichen Beleidigungen gekennzeichnet, wie der Beginn dieser Ampel am 7. Dezember 2021 von übertriebenen Freundschaftsbekundungen geprägt war. Vor drei Jahren wurden große Vertrautheit und Freundschaft zelebriert, der Koalitionsvertrag proklamierte: „Wir wollen eine Kultur des Respekts befördern.“ Davon war am Ende der Koalition nicht mehr die Rede – im Gegenteil: In seiner Erklärung zur Entlassung seines Finanzministers Lindner beschimpfte Kanzler Scholz diesen minutenlang öffentlich als „verantwortungslos“, „kleinkariert“, „nicht anständig“ und „respektlos“. Lindner zahlte wenige Minuten danach mit gleicher Münze zurück und beschrieb Scholz als „matt“, „unambitioniert“, „brüsk“ und „kraftlos“. Würdeloser kann man eine politische Zusammenarbeit kaum beenden. Bei allen politischen Differenzen ist vor allem auch der persönliche Respekt voreinander völlig verloren gegangen. Lediglich Vizekanzler Habeck versuchte noch Haltung zu bewahren.

Sachliche Debatten stärken die Demokratie, persönliche Beschimpfungen schwächen sie. Das würdelose Ende der Ampel zeigte einmal mehr, dass Olaf Scholz dem Amt des Bundeskanzlers nicht gewachsen war. Das begann schon bei der Besetzung des Kabinetts, als er nur wegen des Geschlechterproporzes und unabhängig von jeder Eignung die dann völlig überforderte Christine Lambrecht zur Verteidigungsministerin machte. Auch Christian Lindner hat sich mit seiner Strategie des ständigen Infragestellens vorheriger und von ihm selbst beschlossener Entscheidungen nicht für eine Zusammenarbeit empfohlen. Robert Habeck ist mit den wirtschaftspolitischen Herausforderungen erkennbar überfordert und hat mit dem Heizungsgesetz zum Niedergang der Ampel erheblich beigetragen.

Herausforderung für CDU/CSU

Mit ihrer blamablen Vorstellung in der Ampel empfehlen sich SPD, Grüne und FDP für die Union eigentlich nicht als Koalitionspartner – aber aus diesem Kreis wird der Partner kommen müssen, den CDU/CSU auch bei einem sehr guten Wahlergebnis sicher brauchen werden. Es versteht sich von selbst, dass dafür BSW, AfD und Linke nicht in Frage kommen, weil sie im Grundsatz das Gegenteil all dessen wollen, wofür CDU und CSU stehen. Die Union sollte aber der Versuchung widerstehen, einen „Koalitionswahlkampf“ zu führen, d.h. es wäre falsch sich vor den Wahlen auf SPD, Grüne oder FDP als Koalitionspartner festzulegen oder eine dieser Optionen auszuschließen. Die Wähler wollen vor allem wissen, wofür die Union selbst steht. Entscheidend wird dabei vor allem sein, wem die Bürger am ehesten zutrauen, Deutschland aus der Wirtschaftskrise zu führen. Hier hat die Union mit dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz einen glasklaren Kompetenzvorsprung. Davon darf sie sich nicht ablenken lassen. Allerdings wollen die Bürger auch wissen, wie diese Vorstellungen umgesetzt werden. Deshalb gehört eine realistische Machperspektive zu einem glaubwürdigen Wahlkampf. Es muss deshalb auch klar sein, worauf es für die Union bei der Entscheidung über Koalitionspartner ankommt. Entsprechende Mehrheitsverhältnisse vorausgesetzt sollten drei Kriterien entscheidend sein: Mit welcher Partei gibt es die größte gemeinsame inhaltliche Schnittmenge? Welche Partei hat inhaltlich und personell am meisten aus dem Ampeldesaster gelernt? In welcher Konstellation braucht man die wenigsten Koalitionspartner?

Vorgaben des Grundgesetzes

Es ist richtig, vom Kanzler zu fordern, die Vertrauensfrage möglichst bald zu stellen, damit der Verlust seiner Kanzlermehrheit für jeden dokumentiert ist. Je länger Scholz das hinauszögert, umso mehr dokumentiert er auch zum Ende seiner Amtszeit fehlende Souveränität. Das Grundgesetz gibt für den vorliegenden Fall klare Regeln vor, ermöglicht aber auch eine gewisse Flexibilität: Wenn ein Kanzler die Vertrauensfrage stellt, greift Art. 68 des Grundgesetzes: „Zwischen dem Antrag und der Abstimmung müssen achtundvierzig Stunden liegen.“ Dort heißt es auch: „Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen.“ Der Bundespräsident kann also nicht selbstständig handeln, sondern ist auf den Vorschlag des Kanzlers angewiesen und ist dann auch nicht gezwungen das Parlament aufzulösen, sondern „kann“ das tun. In diesem Fall muss die Wahl innerhalb von 60 Tagen stattfinden (Art. 39 GG). Nach dem Bundeswahlgesetz (§ 16) bestimmt der Bundespräsident innerhalb dieser Frist den Tag der Bundestagswahl. Es muss ein Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag sein. Außerdem sind die im Fall der Auflösung des Bundestages im Bundeswahlgesetz (§ 52) vorgesehenen (verkürzten) Fristen zu beachten. Die entsprechende Rechtsverordnung vom 21. Juli 2005 legt für diesen Fall fest, dass spätestens 47 Tage vor einer Wahl feststehen muss, wann diese stattfindet. Der Bundespräsident muss also nach seiner Entscheidung der Auflösung des Parlaments den Wahltermin vor den 60. Tag nach dieser Entscheidung legen, kann ihn aber nicht vor den 47. Tag legen. Die Bundestagswahl kann also allerfrühestens 47 Tage nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung stattfinden, wenn der Bundespräsident unverzüglich handelt. Je nachdem, wie er seine 21-tägige Entscheidungsfrist nach Art. 68 GG nutzt, kann der Wahltermin aber auch 81 Tage nach einer verlorenen Vertrauensabstimmung stattfinden (21 + 60 Tage). Dabei hat er auch die Verantwortung, sachliche Hinweise der Bundeswahlleiterin angemessen zu berücksichtigen. Es muss jedenfalls alles so entschieden werden, dass eventuelle Wahlanfechtungen z. B. von kleineren Parteien gesichert aussichtslos sind. Da Kanzler Scholz seine Vertrauensfrage bis spätestens Mitte Januar 2025 angekündigt hat,

ergeben sich folgende zeitlichen Optionen:

Je nach Termin der Vertrauensfrage (darüber entscheidet ausschließlich Kanzler Scholz) und der Nutzung von Fristen durch den Bundespräsidenten kommen also alle Sonntage zwischen dem 5. Januar und dem 20. April 2025 als Wahltermine in Frage. Dabei sind die beiden ersten Sonntage im Januar sehr unwahrscheinlich, weil sie zu nahe an der Weihnachtspause liegen. Auch der 2. März dürfte als Karnevalssonntag ausscheiden, obwohl an diesem Tag die Hamburger Bürgerschaftswahl stattfindet. Der 20. April ist der Ostersonntag.

Vertrauensfrage und Neuwahlen im historischen Vergleich

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde bislang fünf Mal von einem Regierungschef die Vertrauensfrage gestellt. Helmut Schmidt 1982 und Gerhard Schröder 2005 wollten damit die Stabilität ihrer Koalition demonstrieren und gewannen die Abstimmungen.

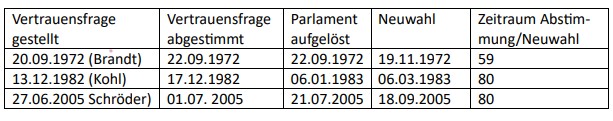

Dreimal kam es bisher wegen einer verlorenen Vertrauensfrage zur Auflösung des Parlaments und vorgezogenen Neuwahlen. In diesen Fällen wurden vorgegebene Fristen so genutzt:

Zwischen dem von CDU/CSU vorgeschlagenen Termin einer Abstimmung über die Vertrauensfrage am 15. November 2024 und dem Termin für Neuwahlen am 19. Januar 2025 lägen 69 Tage – allerdings mit der die organisatorischen Vorbereitungen erschwerenden Weihnachtszeit dazwischen. Darauf hat die Bundeswahlleiterin hingewiesen. Als dies 1982 schon einmal der Fall war, wurde deshalb die Höchstfrist von 81 Tagen fast vollständig ausgenutzt. Wenn man sich daran orientiert, würde eine Vertrauensabstimmung am 15. November 2024 zu einem Wahltermin am 2. Februar 2025 führen.

Es liegt jetzt in der Verantwortung der demokratischen Parteien, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten schnell Klarheit über den weiteren Ablauf zu schaffen – denn Unsicherheit spielt nur denen in die Hände, die der Demokratie schaden wollen.

*) Der Autor ist promovierter Politikwissenschaftler und war viele Jahre lang enger Mitarbeiter von Helmut Kohl im Bundeskanzleramt. In Bonn ist er Vorsitzender des Vereins „Bürger für Beethoven e.V.“.